百米小巷竟藏五个文物点 专家:应落实属地管理

zz.fjsen.com 2013-11-01 12:53 张韩丰 张伟华 来源:东南网 我来说两句

|

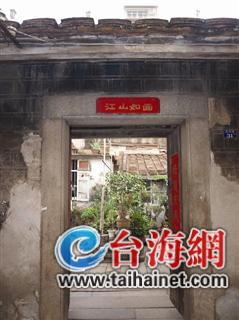

东南网11月1日讯(海峡导报记者 张韩丰 张伟华 通讯员 郑德鸿 许初鸣 文/图)短短100多米的巷子,竟藏着5个文物点,这在漳州实属罕见。更难得的是,这里还是涉台文物聚集之地。 漳州古城的振成巷,就是这样一条让人称奇的巷子。 据了解,振成巷多次更名,清代称枕头巷,民国时期叫振民巷,“文革”期间为红旗路。下面,就让我们走进小巷子,看看那些文物建筑。 汪春源故居 建造时间:清末民初 备注:涉台文物点 平日里,这座院落大门紧闭,就连居委会都说不清它的全称。昨日早上,有幸遇到租户,铁门被打开,红砖墙、燕尾脊,庭院内早已破败不堪,斑驳墙体垂满了爬山虎。 它的主人汪春源,是台湾历史上最后一位进士,被誉为“公车上书第一人”。台岛沦陷后,汪春源耻为倭臣,回到祖籍福建,先是住在厦门史巷,后相中山好水好的漳州,定居于此。

黄氏大厝 建造时间:明清时期 文物级别:国家文物普查文物点 生锈的铁环、被侵蚀的双扇木门后面,竟是个保留明清建筑风格的院落。大厝古色古香,一字形的木屏风,穿斗式木构架,天院用条石铺路,踏跺上还刻有硅角纹。 70岁左右的黄阿婆5岁就搬到大厝居住,但她也不晓得大厝的来历。漳州市委党史研究室副主任曾一石推测,在此建大厝的人家,要么是地位显赫,要么是做生意发了。 省委临时旧址 建造时间:清末民初 文物级别:省保单位 备注:涉台文物点 一栋两层小楼,白墙红砖,静静伫立在振成巷32号院子里。若不是七里香树下立的石碑,无人知晓它的真正身份是“省委临时旧址”。 曾一石说,这栋楼最早的房东是一个叫李山火的台湾人。 1927年12月初,福建临时省委在此宣告成立。这座花40元租的民房,之所以被选中,恐怕跟它的不起眼有关。比干庙林氏宗祠建造时间:宋代晚期文物级别:国保单位备注:涉台文物点 在汪春源故居对面,宋代建筑比干庙坐落于此。如今,大门紧闭,落叶满地,一片荒凉景象。 比干庙由漳州各县林氏先人捐资而建,供奉林氏先祖、商朝忠臣比干。漳州政协文史馆馆长江焕明说,当时的宗祠,相当于一个接待办事处,赴京赶考、经商读书的族人都会来此中转。 叶道渊故居 建造时间:清末民初 备注:涉台文物点 叶道渊早年留学德国获博士学位,曾任集美高级农林学校校长,以专家身份被选为国民党中央立法委员和参议员,后移居台湾。子孙都在台湾、新加坡和美国,很有影响力。 其漳州故居是一座具有德国式建筑风格的楼房,极具特色,属“名人名居”。 专家建言 将振成巷打造成涉台文物保护示范区 100多米的振成巷,竟然藏有多个涉台文物点,这难道是巧合?漳州政协文史馆馆长江焕明认为,这跟当时的重大历史背景、台湾人经济实力和振成巷的地理位置有关。 台湾聚集点主要集中在振成巷和洋老巷两条线上,这里曾经住着很多台湾人。除了汪春源故居、省委临时旧址,历史街区幸存的两座老洋楼之一——叶道渊故居也有类似历史背景。 甲午战争后,一部分台湾人不愿意当亡国奴,纷纷迁回大陆,有的回到漳州,买房落脚。 这些台湾人,不乏祖籍漳州的,“他们都是在这个历史背景下,先后来漳州定居的”。 除此之外,这些台湾人能重新购房,得有一定经济实力。振成巷位于城墙旁,很是僻静,离城区核心——中山公园很近;交通也很便利,有河沟,有中山桥、九龙江,出行方便。

针对这些文物保护滞后的现状,漳州市文物保护管理所所长张长水认为,单靠文物部门的专业指导是不够的,还需与所在地政府落实“属地管理”责任,加强沟通协调。 日前,“省保”中共福建省委临时旧址已完成保养性维护工作,完善专题陈列展览,下一步争取将其列为免费开放场馆和党性教育基地。而作为国保的林氏宗祠,将按国家文物局原则同意的方案,聘请有资质的设计单位,进行修缮。 张长水说,振成巷附近,涉台文物点资源丰富,特色鲜明,在漳州其他地方很难找到这样的规模集群。他建议,可以将这一片整合起来,打造成涉台文物保护示范区,并纳入历史文化名城总体规划,以增强对台湾同胞的吸引力、祖籍地影响力。 |

- 心情版

- 请选择您看到这篇新闻时的心情

- 查看心情排行>>

- [ 2013-10-29 ]漳州:东山旧碑现古老记数法 文盲学了都能记账

- [ 2013-07-02 ]"漳州老屋英文石碑"引热议 原系美飞行员殉难碑

- [ 2013-06-27 ]转一转就出水 漳州古村落惊现神器"出水石莲花"

- [ 2013-05-16 ]漳现康有为所题对联 五四运动后只立过这个牌坊

- [ 2013-05-16 ]漳百年名宅"99间房"危在旦夕 年久失修毁损严重

- [ 2013-05-16 ]"国保"仙字潭摩崖石刻受损 深度只剩26年前一半