福建:这些年,渐行渐远的老手艺

zz.fjsen.com 2014-03-06 10:01 来源:东南网 我来说两句

山村酒飘香

查看酒品成色。

糯米蒸煮。

晾糯米饭。

东南网3月6日报道(福建日报通讯员 王志凌 丁立凡图/文)在闽东一些农村地区,至今还保留着酿酒的传统。洗米、蒸米、晾饭、下粬、发酵、滤酒、窖藏,整个酒坊热气升腾、酒香弥漫。

据介绍,酿酒先从洗米、浸米开始,米是自家种的高山单季糯米,洗净后,在大水缸中浸泡上四五个小时,直至糯米软化。之后置于大蒸桶中蒸上四五十分钟,熟透后再平铺晾干、冷却。紧接着是将白粬与糯米饭搅拌均匀,再配以高温杀菌后的山泉水,混合后置于酒缸中发酵45天以上,直至酒液醇香、清冽。然后经过滤、压挤,提取出酒品,装入酒缸,以黄泥封严缸口,置于老瓦窑中,陈上至少一年,方可开封取酒品饮。

用白粬拌匀糯米,下缸发酵。

亲朋好友相聚,把酒言欢。

“整个工序看似简单,其实蕴含技巧。尤其是下粬最为关键,酒粬配方的优劣、下粬的多少,决定着酿酒的成败。”村民黄寿堂告诉记者,35公斤糯米可酿出50公斤冬白酒。春节前他家酒坊一般都会酿上两三吨,去年酿今年喝、今年酿明年喝,以此循环。

近年,随着农村青壮年人口的外流和农村市场商品的多样化,许多村民也更倾向于采买酒品而非自家酿造。

角梳

制梳师傅给梳坯开齿。

程老演示角梳的使用方法,以达到有效的保健功能。

东南网3月6日报道(福建日报通讯员 刘其燚/图 康琳/文)现年80岁的程寿芳老人依然精神矍铄,他领着我们参观福州市罗源县牛头牌角梳厂机器轰鸣的加工车间,并介绍说,近年来角梳工艺在不断改革、创新,虽然制作的机械化使生产效率提高了,但他坚持在许多关键的工序上保持纯手工。

程老教人如何在阳光下辨别真假角梳。

程老是省级非物质文化遗产罗源角梳的传承人。如今,满堂儿孙大多不愿承继祖业,厂里的制梳师傅们也大多年事已高,罗源角梳技艺的传承有些青黄不接。

这几年由于管理人员缺乏、原料大幅涨价等原因,厂里由10年前的几百个工人,减少到如今的十几个,产品大量减产。可尽管如此,工厂每年生产的几十万把角梳仍然供不应求。程老的小儿子程庆安说,制梳过程中产生的边角料、渣滓、粉末都可以作为中药回收利用,他们准备深度发掘牛羊角的保健功效,为企业探索一条发展新路。

老去的“眠床”

在屋子顶楼,刘华棋还珍藏着30年前亲手为儿子结婚打造的“眠床”,如今儿子早已不愿用它。

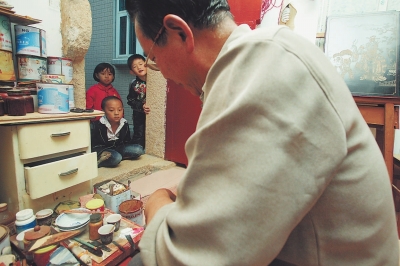

附近的小孩常会到门口看看,他们不知道旧时的“眠床”为何物。

东南网3月6日报道(福建日报记者王毅通讯员庄国辉图/文)在福建闽南一带,婚床曾是一个重要的物件。婚床很重视仿古,通常做床的木料选用优质的杉木、樟木、楠木等,三面围屏,雕刻人物、山水、花鸟。床的正面一如客厅,置长方形帖案。在闽南方言中,“床”也习惯地称为“眠床”。

如今,年轻人崇尚的简约与欧式风格,让古老的眠床风光不再。在泉州市泉港区峰尾镇,78岁的刘华棋老人是制作眠床的老手。父亲经营的眠床店是他学艺的起点,到如今50多年过去,制作眠床已成为他晚年岁月里的一种慰藉。

有时为了一种色彩要反复试验多次,刘华棋用牛角刮片将朱红色的矿物原料碾压后与白色颜料混合。

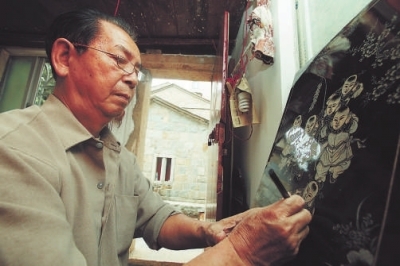

刘华棋现在创作的版画比30年前更为精湛,只是再没有“眠床”可以镶上。

在眠床制作的诸多工序中,三面床架上的版画尤为重要,别看都是些花鸟鱼虫和民间故事,雕画得传神与否决定了整张床的品位和档次。

刘华棋老人最拿手的技艺就在这个版画的制作上。从用锈铁钉熬煮黑底漆,到描画、刻绘、上色,刘华棋都有着自己独特的技法。在他的屋后有一间十来平方米的小房子,进门的小桌上摆放着数十把大大小小的刻刀、牛角刮片、棕刷头;墙边斜靠着还未完成的几幅黑漆版画,一股松香味在小屋中弥漫。

“30年前为儿子做的床应该是我唯一留下的作品啦。”刘华棋摩挲着一片版画缓缓地说道,“现在没人再做‘眠床’了,我就弄些版画慢慢刻。”

夕阳落下,刘华棋的小屋里亮起了灯。几个放学的邻家孩子好奇地凑在门口,看着老人在木板上雕着花。他们不会知道,这精美的物件曾伴随着几代人安然入眠。 |

- 心情版

- 请选择您看到这篇新闻时的心情

- 查看心情排行>>

- [ 2014-03-06 ]今年福建已经打了49次雷 今起三天福州雨越来越大

- [ 2014-03-06 ]福建:这些年,渐行渐远的老手艺

- [ 2014-03-06 ]福建确定今年海洋经济工作十要点 建设厦门海洋公园

- [ 2014-03-06 ]华电福建湄洲湾电厂:凝聚团队合力 鼓舞奋进正能量

- [ 2014-03-06 ]福建:这些年,渐行渐远的老手艺